2025年6月7日(土) 07:00に発売予定。ニュースレター読者限定で

無料部分一部先行公開!!

忘れずに通知設定やリマインドをお願いします。先行割引枠には限りがあります

こんばんは、ひろ吉🎨です@HIROKICHI_PD

まず初めに、先行レビュー参加者様の声をご覧ください

①先行レビューご参加者様👇👇

https://note.com/preview/n3c56dc814947?prev_access_key=a0e590f8ded82237359972ebe25b8df6

👆👆上記の🔗からレビューをお読みください。

第一弾:hirokaji@hirokaji_ ひろかじさん!!

第二弾:C-full@ AI&crypto C-fullさん!!

第三弾:ギド@AIプロンプトGPTsクリエイター@gido_creator ギドさん!!

第四弾:コタのAI紀行@c0tanpoTesh1ta コタさん!!

第五弾:Momo@shimamoji ももさん!!

第六弾:ミヤマ|営業部にいるデザイナー@mmmiyama_D ミヤマさん!!

第七弾:テツメモ|AI図解×検証|Newsletter@tetumemo テツメモさん!!

第八弾:Hiroya Iizuka@0317_hiroya 飯塚さん!!

②購入者様の感想

COMING SOON,,,,

③noteには、文末にもいいね👍と高評価🎉2種類ボタンあります。とても有益だったと思った方は是非高評価ボタンをお願いします🚀たくさんの人に届いて嬉しいです。

まえおき

長女最後のお遊戯会。去年までは誰よりも大きい声で歌っていたけど今年はみんなと同じくらいの声で少し心配になる。声をかける。すると、自分は声が大きいからみんなの声が聞こえるよう中くらいにしたようだった。最後だからと。心も優しい子になっている。自分に似なくてよかったとつくづく思う。

はやくおおきくなるんだよ、たくさん食べて運動してたくさん絵本を読んでおおきくなるんだよと唱えている。しかしおかしなもので大きくなっていることに気が付くと少し寂しくなる。一度ぐずると自分ではどうしても泣き止まなくて。寝相が悪いからと隣りで寝かせてもらえなくて。

今しか見ることができない景色がそこにある。そういまこの瞬間はもう決して戻ることができないかけがえのない時間だ。

ふだんからAIに文章を書かせているのでたまには自分で書いてみる。

と思ったがやはり添削させよう。うんそうしよう絶対そうだいますぐそうしよう。へいClaude??

””” 上記の文章を読む人がセンチメンタルになり大切な何かに気が付くような子供のころに忘れてしまっていた何かを取り戻すようなエモい感じを心の奥底にぐさりと刺さるような一般受けしそうな感じの文章に変換してください。

ひろ吉

子供の頃の純粋さは、いつの間にか大人になる過程で失われていく。長女の最後のお遊戯会、私は変化に気づいた。去年まであんなに大きな声で歌っていた彼女が、今年はどこか控えめだった。心配になって声をかけると、「みんなの声が聞こえるように」と中くらいの声で歌っていたのだと。

最後のお遊戯会だからこそ、彼女は自分の存在を主張するのではなく、周りとの調和を選んだ。私の心は静かに揺れた。こんな優しい子に育ってくれた。自分に似なくて本当によかった。

「早く大きくなるんだよ」と毎日唱える私。たくさん食べて、運動して、絵本を読んで。そう願いながらも、成長の痕跡を見つけると不思議と寂しさが押し寄せる。一度泣き出したら自分では止められない彼女。寝相が悪いからと隣で寝かせてもらえなくなった日のこと。

今、この瞬間に広がる景色は二度と戻ってこない。子供の小さな成長の積み重ねは、気づかぬうちに流れていく。私たちが忙しさに追われる中で見逃してしまう、かけがえのない宝物。

明日になれば今日は昨日になる。この一瞬一瞬が、やがて「あの頃」になる前に、もう少しだけ、この時間を大切に抱きしめていたい。

Claude 3.7 sonnet

なるほど悪くないけど

”””へいGemini???

あなたならどう書くんだい

ひろ吉

最後のお遊戯会。きらめく照明の下、小さな体で懸命に歌い、踊る子どもたち。その中で、娘の姿を追う私の胸に、ふと小さなさざ波が立った。

去年まで、誰よりも大きな声で、自信いっぱいに歌っていたあの子が、今年は少し違う。周りの小さな歌声にそっと寄り添うように、優しい声で歌っている。ほんの少し、心もとなく感じてしまったのは、親のエゴだったのかもしれない。

終演後、「どうしたの?」と何気なく尋ねると、娘は少し照れたように、でも真っ直ぐな瞳でこう言ったのだ。「だって、最後だから。みんなの声も、ちゃんと聞きたかったんだ」。

その言葉は、静かに、けれど確かに私の心の柔らかな場所に沁み込んできた。ああ、この子はもう、自分の輝きだけでなく、周りの世界に耳を澄ませ、心を寄せられる優しさを、その小さな胸に宿している。その成長が眩しくて、不覚にも涙が滲んだ。「私に似なくて、本当によかった」――それは、いつもの冗談めかした呟きではなく、心の底からの安堵と感謝だった。

「はやく、はやく大きくなあれ」。そう魔法の呪文のように唱え続けてきた。たくさん食べて、たくさん笑って、たくさんの物語に触れて、広い世界へ羽ばたいてほしい、と。

それなのに、なんて身勝手なのだろう。ふと気づけば、抱きしめないと泣き止まなかった夜も、私の布団に潜り込んできた小さな温もりも、少しずつ遠い日の記憶になろうとしている。その確かな成長の軌跡に、誇らしさと同時に、どうしようもない寂しさが胸を締めつけるのだ。

カメラのシャッターを切るように、この一瞬を心に焼き付けたいと強く思う。

声のボリュームを少しだけ落とした娘の横顔。そこに宿る、はかなくも確かな優しさ。

それはきっと、大人になるにつれて私たちがどこかに置き忘れてきてしまった、純粋で温かな光のかけら。

忙しい日々の中で見失いがちな、けれど、心の奥底でずっと探し求めていた、大切な何か。

過ぎ去った時間は決して戻らない。

だからこそ、この胸を締め付けるほどの愛おしさと、ほのかな寂しさが教えてくれる。

今、目の前にあるこの瞬間こそが、二度とない、かけがえのない宝物なのだと。

あなたの心のアルバムにも、ふと蘇る、そんな忘れかけていた温かい風景はありませんか。あの頃の純粋な気持ちが、そっと呼び覚まされるような、切なくて愛おしい記憶が。

Gemini 2.5 Pro Experimental 03-25

なかなか面白いと思いませんか?まったく同じプロンプトでもここまで生成結果に差が付きます。また、同じモデルで同じプロンプトを打っていたとしても結果は異なるでしょう。再現性がないため、ここではこの現象を『AIガチャ』と呼ぶことにします。

それでは GPT-4.5に特徴分析と評価をさせてみましょう。

長かったので結論だけ→①原文②Claude③Gemini

結論(最終評価と推奨用途)一般性・汎用性重視なら「②」が適しています。

より広範な読者を対象とし、読みやすさと共感性を重視する場合に優れている。

深い感動・文学性を求めるなら「③」が適しています。

読者の心に強烈な印象を与えたい場合や、情感の深さを重視したい場合に優れている。

総じて、②は万人向けで簡潔かつ読みやすく、③は繊細かつ文学的で深い感情を表現する傾向が強いです。それぞれの用途に応じて適切に使い分けるとよいでしょう。

GPT-4.5

特に最近(2025年3月現在)のAIは、ユーザーの入力やその背景を“深読み”する挙動が強くなっているおり、また賢さも増しているためハルシネーション(幻視)は減ってきたものの、やはりあいまいな指示や曖昧な文脈があると、そこに想像を膨らませすぎてしまうことが多いのです。結果として「AIとうまく会話できないな」と感じる方もいるのではないでしょうか。

それではChatGPT o1-Pro modeに書かせてみましょう。プロンプトも改めて考えてみました。個人的にこれが私のお気に入りです

prompt:

上の文章の原文の良さをなるべく残しながらも、読んでる人が『いい文章だなあ』と思えるようにはどうすればいいと思いますか?それを考える手順と方針をしっかり示しながら書いてください。実際に大きく書き換えるというよりは、どこをどうするといい感じの効果が生まれるのかな、というのを考えながら私に提案する感じのイメージです。必要に応じて文面サンプルとして明示してください。お願いします。

ひろ吉

長女、最後のお遊戯会。

去年までは誰よりも大きい声で歌っていたのに、今年はみんなと同じくらいの声量で少し控えめ。心配になって声をかけると、娘ははにかんだ表情で「私の声が大きいから、みんなの声もちゃんと聞きたいの」と答えてくれた。その一言に、胸の奥がじんと熱くなる。いつの間にか、周りを思いやれる優しい子に育っていたんだなと。

「はやく大きくなるんだよ」なんて、毎晩眠る前に呪文みたいに唱えながら寝顔を眺めていた。そうして実際に大きくなっていく姿を見ると、不思議と少し寂しくなるから、人間の感情はややこしい。泣きやまなかったあの頃、寝相の悪さに振り回されたあの夜…。ふと「もう戻れない時間」なんだなと思うと、切なさと愛おしさが同時にこみ上げる。

ChatGPT o1-Pro mode

それでは、

ヒロキチの完全解説④の

はじまりはじまりー

ChatGPT4o

あらかじめ読んでおくと良い記事

今回は『完全解説3』とあわせて読み進められるように構成してみました。前提知識や、ヒロキチの考えなどについては、こちらで予習・復習していただければと思います。

#PR またこちらのプロダクトでSEO対策記事の量産により検索に強いキーワード抽出など強い援護をもらえました。

👇👇

▶ AI記事量産を今すぐ体験する

※上記リンクはアフィリエイトを含みます

👆👆

はじめに

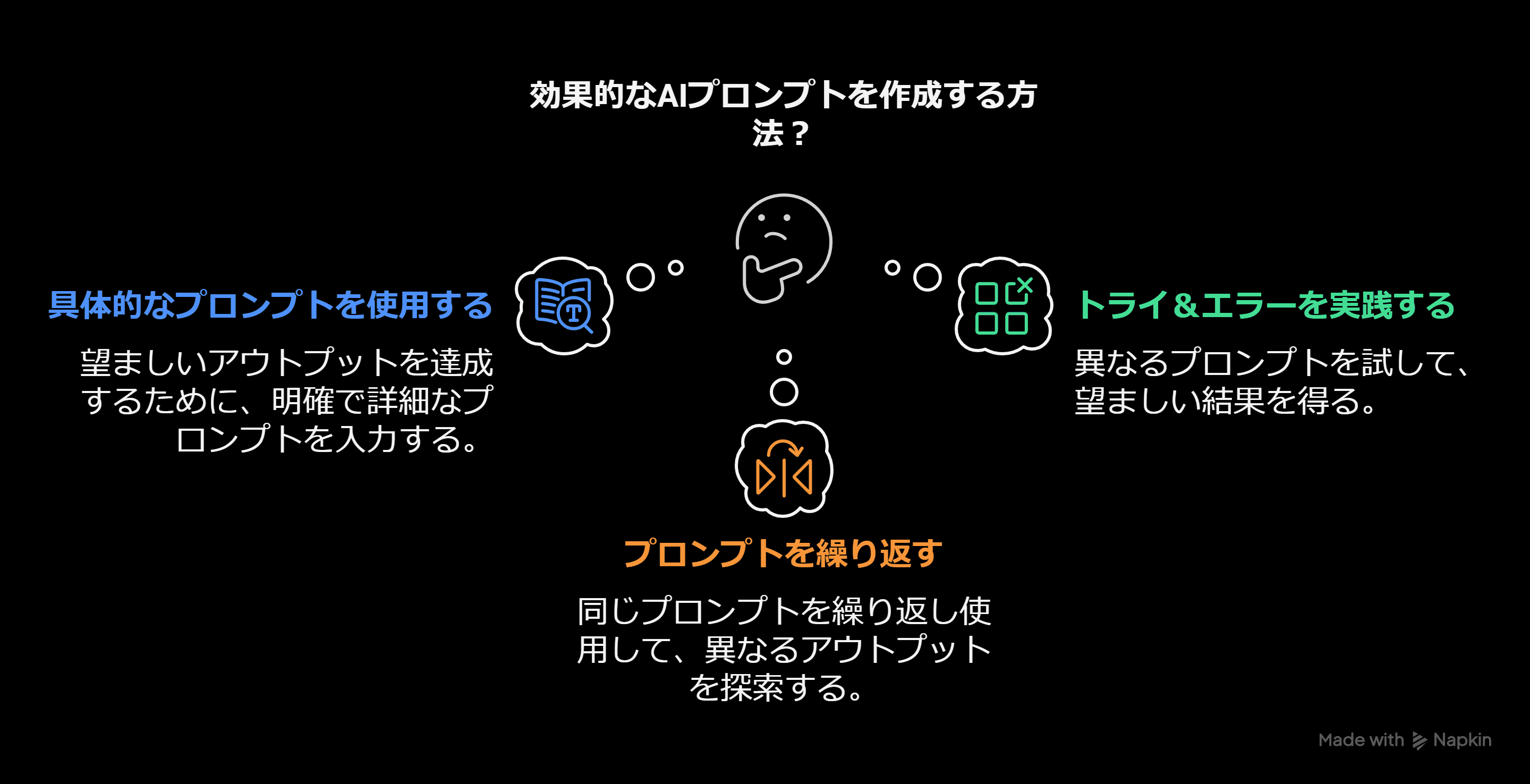

napkin AI

皆さんは、本書の表題である「プロンプト」とは何かご存じでしょうか。プロンプトとは、AI やコンピューターシステムに指示や質問を投げかけるための入力文字列やコマンドのことです。ChatGPTに代表される「生成AI」を使う場合、プロンプトで自分の意図や意思を表現することが非常に重要です。もし的確で具体性のあるプロンプトを入力できなければ、欲しいアウトプットを手に入れることはできません。

ここ数十年は検索スキルが必須とされてきましたが、これからの時代はコンピューターに関わる人だけでなく、日常的にプロンプトの入力を“話しながら”行ったり、AI に気軽に相談できるようになっていくでしょう。では、生成AIから自分が欲しい情報やアウトプットを引き出すためには、どんなプロンプトを入力すればいいのでしょうか。そのための一番良い方法は、とにかく実践してみる――つまり「トライ&エラー」を繰り返す癖をつけることに尽きます。

同じプロンプトを入力しても、AI から取り出せる情報は毎回同じではありません。たとえば、「これでは情報が足りない」「求めるアウトプットと違う」と感じたときは、何度も重ねてトライ&エラーを行う必要があります。私はこの試行錯誤の工程を「ガチャを回す」と表現していますが、ガチャを回すつもりでプロンプトを繰り返し試し続けるうちに、だんだんと自分が欲しいアウトプットを得られるようになるのです。

このノートでは、生成AIを利用する際に私がどのようなプロンプトを入力しているのか、そしてどんなふうに活用しているのかを実例とともに紹介していきます。ぜひ皆さんも試しながら読み進めてみてください。トライ&エラーを繰り返すうちに、きっとコツがつかめてくるはずです。

一見、分かりづらくて難しい印象のある生成AIかもしれませんが、誰にでも理解しやすいよう、所々対話形式で内容を構成していこうと思います。どうぞ気軽に読み進めてみてください。

なぜ「プロンプト」は今なお必要なのか?

1. AIを起動する“トリガー”としてのプロンプト

大規模言語モデル(LLM)がどれだけ高度化しても、原則としてAIはユーザーが何らかの指示や問いかけをしない限り動き出しません。これは「ユーザーが話しかけないとAIは動かない」という大前提であり、いわばプロンプトが「トリガー」として不可欠な存在だということです。

たとえ細かな設定を自動化できたとしても、最初に何を求めるのかを明示しない限り、AIは適切なアウトプットを返すことができません。

だからこそ、プロンプトを難しく考える必要はありません。大切なのは「完璧な指示」を作ろうと構えることではなく、まずAIに何かしら声をかけることです。メールを送るときに「書き出しがわからない」と悩んでしまう人がいるように、AIとのコミュニケーションも最初の一言で止まってしまうことがあります。

しかしAIは「正確なプロンプト」だけに反応するのではなく、「漠然とした問いかけ」や「気軽な挨拶」にも十分応えられます。極端に言えば、「よう!」や「へい!」といった一言でさえもAIにとっては立派な起動スイッチになります。まずは何でもいいから話しかけてみる。そこからAIが返してくるレスポンスを手がかりにして、徐々に問いかけを具体化していくことができます。

AI導入に際して最も大事なのは、まず触れてみる、まず言葉を投げてみるということです。気軽さこそが、AI活用の扉を開ける最大のポイントになるでしょう。

2. 曖昧なプロンプト vs. 厳密なプロンプト

曖昧なプロンプトは、話し言葉やざっくりとした感情表現などを通じて幅広い発想を促せる一方、回答が漠然としがちという面があります。対して厳密なプロンプトでは、条件やゴールが明確になるため、より精度の高い回答を得られますが、そのぶん新しいアイデアや意外な発想を逃しやすい側面もあります。

どちらのアプローチも一長一短があるため、状況や目的に応じて使い分けることが重要です。いずれにしてもプロンプトの方向性をコントロールできるかどうかが最終的な結果を左右するので、ケースバイケースで最適な方法を選びましょう。

さらに重要なのは、両者を組み合わせた「段階的なプロンプト設計」という考え方です。最初はあえて曖昧な問いかけでAIから幅広い選択肢やアイデアを引き出し、次のステップではその中から気になる要素を抽出して、徐々にプロンプトを厳密化していく──という流れです。

この段階的設計によって、「AIが思いつく発想の豊かさ」と「目的に合った正確なアウトプット」を両立することができます。具体的には、まず「〇〇に関して面白いアイデアを教えて」とざっくりした問いでスタートし、次に「その中でも△△の要素を中心にもっと深掘りして」と絞り込むような使い方です。

また、プロンプトは「1回で完璧に伝えなければいけない」というものではありません。むしろ会話を繰り返しながら、AIと人間が一緒に思考を深める共同作業だと捉えるほうが現実的でしょう。そのため、ユーザー側にも「一度で正解を引き出す」よりも、「試行錯誤を楽しむ」という意識が求められます。

3. 技術進歩があっても「意図の伝達」は必須

- LLMの推論能力の向上 AIが文脈を広く理解し、より自然に推論をおこなえるようになっても、人間が意図する方向性を具体的に示すプロンプトは依然として求められます。

- RAG(検索拡張生成)の普及 必要な情報ソースをAIが自動で検索・利用してくれるようになっても、「どんな情報を使ってほしいのか」を指示するプロンプトは重要です。

- ファインチューニングやデータ挿入の容易化 モデルへの学習データが増えるほどAIのスキルは上がりますが、それでも最終的に「どう使うか」を人間が指定しないと、狙ったアウトプットを得るのは難しくなります。

- パーソナライズデータの構築 個人の好みや目的に合ったカスタマイズが進んでも、そのデータをどう利用させたいかの指示は欠かせません。

これらの技術発展はプロンプトを「補完」するものであって、「不要」にするものではありません。むしろ使い手が意図を正確に伝える手段として、プロンプトがさらに重視されるとも言えます。

さらに、こうした技術的な進歩が起きるほど、人間が持つ「意図」の解像度が試されるようになります。言い換えると、技術が発達し、AIが高度化すればするほど、「AIが何をできるか」以上に「自分がAIに何をさせたいか」が重要になってくるということです。

例えば、RAGが進化したとしても、単に「最新の情報を使って」と漠然と指示を出すよりも、「〇〇に関する最新の市場動向を踏まえて△△の戦略を考えて」と具体化したほうが、AIの力をより効果的に引き出せます。AIが「文脈を察する力」を高めても、「ユーザー自身が意図を明確に持ち、それを的確に伝える力」はますます重要になります。

つまり、プロンプト設計は単なる技術的なスキルではなく、人間自身の思考力や意図表現力を鍛えるプロセスにもなるのです。AIが進歩するほど、「人間側の表現力・思考力」も進化することが求められます。その意味でも、プロンプト作成はAI時代における重要なコミュニケーション技術と言えるでしょう。

4. プロンプトを知っていると選択肢が広がる

「ざっくりとした指示でアイデアを広げたい」「厳密な条件で結果を絞り込みたい」など、状況に応じて使い分けられる知識があると、AIとのやり取りで得られる恩恵は飛躍的に大きくなります。プロンプト技術を身につけることで、以下のようなメリットが得られます。

- 意思疎通の効率化 意図した情報をより正確に引き出せる。

- 作業時間の短縮 無駄な試行錯誤が減り、効率的なやり取りが可能になる。

- 創造性の向上 異なるプロンプトを試すことで、新たな切り口やアイデアが得やすくなる。

さらに、プロンプトのバリエーションを理解していると、「自分の発想だけでは到達できない領域」までAIを通じて探索できるようになります。たとえば、いつも自分が使う言葉や視点から離れた指示を与えてみたり、あえて「自分が思いつかないような提案」を求めてみたりすることで、思考の幅が大きく広がります。

また、プロンプトを工夫する習慣をつけることで、「課題設定力」や「問いを立てる力」そのものが向上します。AIを相手にするというより、自分の思考を客観的に捉え、問いの本質を明らかにするトレーニングにもなります。

つまり、プロンプト技術を磨くことは単なるテクニックの習得に留まらず、自分自身の思考力や課題解決力を高め、より主体的にAIを活用できるようになる、ということでもあるのです。

5. 結論: 人間の意図を具体化する要としてのプロンプト

最先端のAI技術がどれほど進んだとしても、最終的には「人間の意図」を反映させるための手段が必要です。その役割を担うのがプロンプトです。AIはどこまでも“補佐役”であり、根本的な目標や条件を示すのは常に人間です。だからこそ、プロンプトの価値は“しばらく”衰えることなく、むしろ「使いこなし」次第で今後さらに重要性が増していくのではないでしょうか。

プロンプトを正しく扱い、活用する術を知っているかどうかで、得られるAIからの応答は大きく変わります。結局のところ、どんなに高性能なAIでも「問い」がなければ「答え」にはたどり着けないのです。

今後のAI活用において重要になるのは、「問い」を立てる人間自身がどれだけ意識的に「意図」を磨けるかです。プロンプトは単なる技術的なテクニックではなく、自分自身の思考を整理し、目標を明確にし、それを言葉に落とし込むための訓練にもなります。

言い換えれば、プロンプトを使いこなせるということは、AIとのコミュニケーションを通じて自分自身を成長させることでもあります。AIがますます私たちの日常や仕事に浸透するなか、「上手く問いかけられる」人間こそがAIと最良の協力関係を築き、自らの可能性を最大限に広げられるでしょう。

プロンプトを活用し、自分の「意図」を磨くこと。それが、AI時代を主体的に生きるための本質的なスキルになるのです。

え、むず

ひろ吉

※

「え、むず」これだけで昨今のLLMは文脈として「ユーザーが難しいと感じているから簡単に言い直そう」となります

なぜ「プロンプト」(AIへの問いかけ)は必要なの?

1. AIを動かす「きっかけ」としてのプロンプト

AIは、こちらが何か話しかけなければ動きません。

完璧な質問を考える必要はなく、「よう!」とか「教えて!」のような一言でも大丈夫です。

難しく考えず、まずはAIに何でもいいから話しかけてみることが大切です。

2. 曖昧なプロンプトと具体的なプロンプトの使い分け

- 曖昧なプロンプト

「なんか面白いアイデアない?」のようなざっくりした質問は、幅広いアイデアを引き出します。ただし、答えもざっくりしやすいです。 - 具体的なプロンプト

「〇〇を△△にする方法を3つ教えて」と詳しく指定すると、よりはっきりとした答えが得られますが、意外な発想は出にくくなります。

おすすめは両方のいいとこ取りをすることです。

最初はざっくりと問いかけ、徐々に質問を具体的にしていくと、より良い結果につながります。

3. AI技術が進化しても「伝えたいこと」を伝えるのは人間の役割

AIがどれほど賢くなっても、「人が何をしてほしいのか」をAIに伝えることはなくなりません。

AIが自動でいろいろな情報を集めたり、賢く判断したりしても、最終的に「こうしてほしい」と指示を出すのは人間です。

だからAIが進歩すればするほど、人間の「意図」をはっきり伝える力が大切になります。

プロンプトは、そのために欠かせないものです。

4. プロンプトが使えると選べる道が広がる

プロンプトを使いこなせると、以下のメリットがあります。

- 欲しい情報が的確に得られる

- 無駄なやり取りが減り、時間を節約できる

- 自分が思いつかない新しい発想が生まれる

プロンプトを試すうちに、自分自身の考える力や問題を見つける力も成長します。

5. 結論:人間の考えをAIに伝える「橋渡し」がプロンプト

どれだけAIが進化しても、人間の「こうしたい」を伝えるためにはプロンプトが必要です。

AIはあくまで助け役で、目標を決めたり、お願いを出したりするのはいつも人間だからです。

プロンプトを使いこなすことは、自分の考えを整理したり、伝え方を工夫したりする練習にもなります。

これからは、AIとうまく付き合える人こそが、自分の可能性を広げられるでしょう。

AIを上手に使うために、「問いかけ方」を練習することは、とても役に立つスキルなのです。

prompt:【初心者向け】プロンプトの書き方を学ぶための質問例

「AIさん、初心者向けに『プロンプトの書き方』を教えてください。特に、プロンプトをちょっと変えるだけで回答がどう変わるのかを、実際の例を使って説明してほしいです。

初心者が何をすればいいのか分からないという状況を想定し、できるだけ丁寧に、ステップごとに解説してください。

「ここを変えればもっと具体的な答えが返ってくる」「ここを加えれば回答が広がる」など、実際に使えるヒントを入れてほしいです。

難しい言葉や専門用語は、かみ砕いた補足説明を入れて理解しやすくしてください。

書き換える前の例と、書き換えた後の例を並べて見せてください。どこをどう直したのかを示してほしいです。

最終的には、初心者でも簡単に『プロンプトの書き方を工夫する』方法を理解できるようなガイドになるとうれしいです。

お願いします!」めちゃくちゃ短く、ぎゅっと短くポイントだけを3行でお願いします!

「AIさん、初心者向けに『プロンプトの書き方』を教えてください。特に、プロンプトをちょっと変えるだけで回答がどう変わるのかを、実際の例を使って説明してほしいです。初心者が何をすればいいのか分からないという状況を想定し、できるだけ丁寧に、ステップごとに解説してください。

「ここを変えればもっと具体的な答えが返ってくる」「ここを加えれば回答が広がる」など、実際に使えるヒントを入れてほしいです。

難しい言葉や専門用語は、かみ砕いた補足説明を入れて理解しやすくしてください。

書き換える前の例と、書き換えた後の例を並べて見せてください。どこをどう直したのかを示してほしいです。

最終的には、初心者でも簡単に『プロンプトの書き方を工夫する』方法を理解できるようなガイドになるとうれしいです。お願いします!

めちゃくちゃ短く、ぎゅっと短くポイントだけを3行でお願いします!

ひろ吉(AI)

わかりました!それでは、めちゃくちゃ短く、ポイントだけをギュッとまとめてお伝えしますね。

3行でわかる「プロンプトのコツ」

- 何を知りたいかハッキリ書く

- 例:「犬の散歩のコツを初心者向けに教えて」と具体的に。

- こう答えてほしい!をセットする

- 例:「箇条書きで」「短く」「例を入れて」など。

- 要らない答えは排除する

- 例:「すでに犬の基本情報は知ってるので省いて」と明示するとムダな説明が減る。

プロンプトは何でもいいので、特定の型は不要と考えて問題ありません。

プロンプトを難しく考えすぎる必要はありません。AIとのコミュニケーションを始めるには、普段の会話のように自然に話しかけることから始めてみましょう。AIに対して私たちが発する「あらゆる言葉」「あらゆるドキュメント」「あらゆるコード」「あらゆる画像」「あらゆる音声」「あらゆる動画」がプロンプトになります。

ひろ吉

「いやいや、特定の型も重要でしょう!」と思った方。その通りです。そのあたりは中盤以降で語りましょう。

すべてがプロンプト、そしてその先へ

「すべてがプロンプトだ」という視点を持つと、AIとの対話の可能性は無限に広がります。テキスト、コード、画像、音声、動画、データ——これらすべてが、AIとのコミュニケーションの入り口なのです。しかし、この認識だけでは、まだ表面をなでているにすぎません。

多くの人が見落としている核心は、プロンプトとは単なる「入力」ではなく、あなたの思考を体現した「対話の種」だということです。適切なプロンプトは、あなたの頭の中にある混沌とした考えを整理し、具体的な出力へと変換するためのカタリストとなります。

なぜほとんどの人がAIの真価を引き出せないのか

ここで立ち止まって考えてみてください。あなたがこれまでAIに投げかけたプロンプトのうち、本当に満足のいく結果を得られたものはどれくらいありますか?おそらく、期待通りの結果を得られたのは一部に過ぎないのではないでしょうか。

その理由は明確です。多くの人が、次の2つの基本原則を見落としています:

- 自分が何を達成したいのかを具体的に定義する

- AIに何をしてほしいのかを明確に伝える

これらが曖昧なままでは、どんなに洗練されたAIモデルを使っても、期待する結果にたどり着くことはできません。

思考の解像度が成功を分ける

解像度の高い思考を持つ人とそうでない人の差は、AIとの対話においても明確に表れます。目標と期待するAIの役割について明確なイメージを持っている人は、あたかも魔法のようにAIから価値ある回答を引き出します。一方、曖昧な指示しか出せない人は、同じAIを使っても満足のいく結果を得られません。

この違いは、単なるプロンプト作成のテクニックではなく、思考の質に起因しています。解像度の高い思考を持つことで、プロンプトの効果は何倍にも高まるのです。

あなたの思考が変われば、プロンプトも変わる

多くの教科書やガイドは、「こう書けば良い結果が得られる」という表面的なテクニックに終始していますが、それだけでは本質を見逃しています。プロンプトの質は、その背後にあるあなたの思考の質に直結しているのです。

思考の質を高めるにはどうすればいいのか?

AIをうまく使うためには、考え方のレベルを上げることが大切です。そのためのポイントとして、「抽象化(物事の共通点や重要な部分を見出すこと)」と「具体化(実際の行動や手順に落とし込むこと)」を交互に行うプロセスを意識しましょう。

抽象化がもたらすメリット

抽象化とは、さまざまな情報や経験の中から共通点や本当に大切な部分を見つけ出す作業です。AIの進歩がとても速い時代では、いま学んだ知識がすぐに古くなる可能性があります。しかし、どのような新しい技術が出てきても、その仕組みや本質(根本的なポイント)を理解できていれば柔軟に対応できます。共通する土台をつかんでおくことで、新しい情報を目にしても、「これはどういう仕組みで動いているのか?」といった観点から素早く学び直しができるのです。

具体化で得られるもの

一方、抽象的な考え方だけでは「実際には何をすればいいのか」が見えにくくなります。ここで重要なのが具体化です。抽象化で見つけた大事なポイントを、実際のプロジェクトや日常の行動に当てはめてみると、新たな発見や「ここはうまくいかない」という問題点が自然に見えてきます。頭の中だけで考えていると気づかないことも、手や体を動かしてみることで具体的な課題として浮かび上がるのです。

抽象化と具体化を行き来するサイクル

この「抽象化 → 具体化」の流れを何度も繰り返してこそ、考え方の鮮明さ(解像度)が高まります。たとえば、

- 抽象化:たくさんの情報を整理し、どこに共通点があるか、どこが本質かを考える

- 具体化:その結果を実際の問題解決や作業手順に落とし込み、うまくいくか試す

- 検証と再抽象化:そこから得た成功例や矛盾点(食い違い・うまくいかない部分)をさらに分析し、共通点や本質をもう一段階深く捉え直す

これを繰り返すことで、「漠然としたアイデア」だったものが、だんだんと説得力のある考え方や取り組み方へと進化していきます。

抽象化の落とし穴:雰囲気だけで終わらせない

「抽象化」という言葉だけを追いかけると、なんとなく哲学的であいまいな雰囲気の話になりがちです。しかし、本当に大事なのは「抽象化で取り出した要素を、きちんと行動に生かせるかどうか」です。もし考えをまとめたつもりでも、実際の行動に結びついていないなら、もう一度具体化で検証してみる必要があります。

具体化の落とし穴:最新情報だけに頼りすぎない

反対に、具体化を急ぎすぎると、AIなど最新の技術トレンドを追うだけの状態になってしまいます。そうすると、その技術が少し古くなるだけで役に立たなくなるリスクが高まります。具体化の段階でも、「ここにどんな本質的な仕組みやパターンがあるのか?」「他の場面でも応用できる共通点は何か?」と常に問いかける姿勢を忘れないことが大切です。

まとめ:思考のループで本質を掴む

- 抽象化:多様な情報を見渡し、共通点や本質を言葉で整理する

- 具体化:そこから得たポイントを、具体的な行動に落とし込んで試す

- 検証と再抽象化:結果をもとにもう一度全体を見直し、さらに本質を深める

このループを絶えず回し続けることが、考え方を洗練させる最も効果的な方法と言えます。AIの進化がいくら速くても、自分の頭の中で「エッセンスを抽出し、応用する」力を磨いておけば、新しい技術が出てきてもそのたびに適切な行動を取ることができるでしょう。そしてどんな変化が訪れても、その根底にある普遍的な思考法を使って新しい成果を生み出していけるようになるのです。

さて中級編ということで今回はこのあたりから少し難易度を上げていきましょう。

本タイトルでもある、AI業務改善の落とし穴であったり、プロンプトプランニングについては中盤以降に語ります。

世の中にはAIの教科書が多すぎる問題がありますが、ここではあえて「初心に立ち返り」専門的すぎる内容は柔らかく、平易すぎる表現はより実践的なレベル感で『生成AI』について勉強できる構成にしてみました。(ご安心ください。よくある効果的なプロンプト(指示)のテクニックについても、後ほど説明します。)

本稿では、中級者レベルの読者を対象としています。専門用語や高度な概念は平易な表現に置き換えながらも、元の文脈や意図を損なわないよう注意して段階的に言い換えを行います。これにより、専門知識を持つ人だけでなく、ある程度の背景知識を備えた方でもスムーズに内容を理解できるように心がけました。またAIが生成した文章にありがちな不自然さ、いわゆる「AIくささ」を取り除き、自然で読みやすい日本語の文章にすることも重要な目標です。

よって、、、、

note全体に目を通して書き直す作業をしているため、かなりの時間がかかっています()

prompt: ひろ吉がリライトに多用したプロンプトの一部

上記の文章の専門用語や高度な概念を平易な表現に置き換えつつ元の文脈や意図を損なわないよう注意しながら段階的に言い換えを行い、専門知識を持つ人だけでなくある程度の背景知識を備えた方でもスムーズに内容を理解できるようにすることを目的とした変換作業をお願いします。ついでに読みやすさも考慮して足りない言葉を文脈から補完調整したり、段落や構成の変更も検討してみてください。上記の文章の専門用語や高度な概念を平易な表現に置き換えつつ元の文脈や意図を損なわないよう注意しながら段階的に言い換えを行い、専門知識を持つ人だけでなくある程度の背景知識を備えた方でもスムーズに内容を理解できるようにすることを目的とした変換作業をお願いします。ついでに読みやすさも考慮して足りない言葉を文脈から補完調整したり、段落や構成の変更も検討してみてください。

ひろ吉

ブレイクポイント

ChatGPT 4o

次女が初めてAIで作ったパンダの絵です。天才では?

※プロンプト:パンダの絵を書いて (音声入力)

ChatGPT 4o

今回の「中級編」は、あえてスタートをシンプルにしています。

第1章・第2章は「基礎の再確認」を目的としているので、すでに何度も学んだ方は飛ばしてしまってかまいません。

ただ、「基礎はわかっているはずなのに、なぜかうまくいかない」「解説通りにやっても結果が伴わない」という方にこそ、次の第3章以降が役立ちます。

実際の場面でつまずきやすい原因をはっきりと示し、「ありがちな失敗」を「再現性の高い成功」に変える具体策を丁寧に解説していきます。

第1章 生成AIってなんだろう?

近年、AI(人工知能)の存在感が急速に高まっており、多くの人が日常生活で「生成AI」を活用し始めています。しかし一方で、「そもそもAIがどのような仕組みなのかよく分からない」「どう使えばいいのかイメージがつかない」という声も少なくありません。そこでここでは、そんな疑問を一緒に考えてみたいと思います。

1.1 そもそもAIって何?

AI(人工知能)を少し専門的に説明すると、「ある条件を最適化するための計算手法」と言えます。たとえば、

- 「私はAIです」という文を英語に訳す

- 「10+10を100回足して」といった日本語の指示を、プログラミング言語でどう表現するかを計算する

といった課題に対し、最も効率的な答えを瞬時に導き出すのがAIの役割です。言い換えると、「問題を解きやすくするために必要な手順を自動で探してくれる仕組み」がAIだと考えてください。

AIには感情がない?

現時点では、AIに感情や味覚はありません。ただし、将来的にはさまざまなセンサーやデータの学習によって、人間が「おいしい」と感じる味覚のパターンを分析できるようになる可能性もあります。そうなると、「あなたが好きなラーメン」を提案してくれたり、夕食のメニューをAIが考えてくれる日も遠くないかもしれません。

人間とAI、実際どちらが賢いの?

まず、「生成AI(人間の代わりに文章や絵、音楽などを作り出すAI)」と人間を比べて、どちらが賢いのか疑問に思う方もいるかもしれません。実際のところ、AIはまだまだ人間らしい発想や感情の表現が苦手です。しかしその一方で、文章やイラスト、音楽などのクリエイティブな作業は非常にスピーディーかつ上手にこなせるようになっています。

2024年12月時点のデータによると、OpenAIo1はIQ 130相当の知識レベルに近づいているという報告があります。人間のIQは平均が100前後といわれていますから、その数値だけを見るとAIのほうが高い知能を持っていると言えるかもしれません。

しかし、ここでいう「賢さ」は、人間の「感情」や「直感的なひらめき」などとはまったく性質が違います。AIは膨大なデータを一度に処理して、新しいアイデアやアウトプットを生み出すのが得意です。一方、人間はデータの意味を深く理解し、そこから感情を読み取ったり表現したりする能力があります。こうした部分は、まだ『完全には』AIには真似できない領域だと言えるでしょう。

まとめ:得意分野が違う

AIは、大量の情報を素早く処理して効率のよい答えを出すことに優れています。一方、人間はAIが扱いきれない感情や直観、状況の機微を読み取る力を持っています。どちらが優れているかというよりも、「得意分野が違う」という考え方をするのが妥当でしょう。今後さらにAIが進化していく中で、人間とAIがそれぞれの強みを活かし合える未来が広がっていくと期待されています。

1.2 ニューラルネットワークってなに?

ニューラルネットワークとは、人間や動物の脳にある神経細胞(ニューロン)のつながり方を参考にして作られた、コンピューターの学習方法です。私たちの脳では、何十億もの神経細胞が互いに信号を送り合って情報を処理していますが、AIもこの仕組みを真似ています。

機械の学び方:

「機械学習」は、コンピューターがデータからパターンを見つけ出し、そのパターンをもとに予測や判断をする技術です。例えば、天気予報や迷惑メールの振り分け、動画の推薦などが身近な例です。これがAIの基本となる考え方です。

より深い学習方法:

ここ10年で急速に発展した「深層学習(ディープラーニング)」は、ニューラルネットワークを何層も重ねて複雑な情報を理解できるようにした方法です。これにより、コンピューター自身がデータの特徴を見つけ出せるようになり、画像認識や言語理解などの能力が大幅に向上しました。

新しいものを生み出すAI:

最近話題の「生成AI(ジェネレーティブAI)」は、この深層学習を使って、新しい文章や画像などを作り出す技術です。ChatGPTやMidjourney、Stable Diffusionなどがその代表例です。これらは大量のデータから学んだパターンをもとに、創造的なコンテンツを生み出します。

記憶するだけでなく考える:

ニューラルネットワークのすごいところは、単に情報を覚えるだけでなく、経験から学んで成長できることです。例えば、囲碁AI「AlphaGo」は、最初は人間の対局から学びましたが、その後は自分自身と対戦することで、人間が思いつかなかった新しい戦略を生み出しました。

1.3 AIっていつからあるの?

AIの原型は1960年代から存在していましたが、「AI(人工知能)」という言葉が初めて使われたのは1956年、アメリカのダートマス大学でのことだと言われています。

しかし当時は:

- AIに学習させるデータがとても少なかった

- コンピューターの性能が現在と比べて非常に低かった

このため、今話題になっているAIのようには全く動作しませんでした。つまり、最初に登場したAIはあまり実用的ではなかったのです。アイデア自体は素晴らしかったものの、実際に使えるものにならない時期が長く続きました。

1980年代になると、ニューラルネットワークが注目され始め、AIの研究が再び進展しました。これが現在のAI技術の基礎となっています。

なぜ今AIが急に注目されるようになったのか:

技術や時代の発展により、コンピューターの計算能力が劇的に進化したことが大きな理由です。AIは技術としては以前から存在していましたが、専門的なプログラムの中でしか動作しませんでした。

しかし最近では:

- 一般の人々がスマートフォンやパソコンで簡単にAIを使えるようになった

- より手軽にAIが使えるようになったことで、社会に急速に浸透している

これまでAIはデータ分析や計算に主に使われてきましたが、「Stable Diffusion」のような画像生成AIや「ChatGPT」のような文章作成チャットボットが2022年頃にリリースされたことで、AIの創造性(クリエイティビティ)が注目されるようになりました。

そういう意味では、2025年時点で今流行しているAIはまだ3歳ということになるかもしれません。

第二章 生成AIを使ってみよう

生成AI(人工知能を使って文章や画像などを作成する技術)は、最近よく耳にする言葉になりました。これは私たちの生活や仕事に役立つ可能性をたくさん秘めていますが、実際に活用しようとすると意外と難しいことがあります。

その難しさの主な原因は、「AIに何をどのようにお願いすれば良いのか」という点にあります。AIにお願いをする時には「プロンプト」という指示文を書きますが、このプロンプトの書き方によって、AIが出してくれる結果は大きく変わります。つまり、良いプロンプトを作ることが、AIを上手に使いこなすためのカギとなるのです。

では、どうすれば「良いプロンプト」を書くことができるのでしょうか?

そのためには、プロンプトに何を入れるか、どの程度具体的に表現するかなど、ちょっとしたコツや工夫が必要です。たとえば、曖昧な言い方や漠然とした質問だと、AIから返ってくる結果もあまり満足のいくものになりません。逆に、具体的でわかりやすい指示を与えると、自分が求めていたものをより正確に得られるようになります。

つまり、生成AIを上手に活用するには、まずプロンプトの書き方を理解し、試行錯誤しながら徐々にコツをつかんでいくことが大切です。プロンプト作成のポイントを押さえておけば、生成AIは単なる便利なツールにとどまらず、自分の仕事や暮らしをサポートしてくれる頼もしい存在へと成長していくでしょう。

2.1 AIの使い方はAIに聞きましょう

最近よく話題になる「生成AI」(文章やイラストなどを自動的に作ってくれる人工知能)は、便利そうだなという印象がある一方で、「自分には難しくて使いこなせないかもしれない」と不安になる人も多いかもしれません。

実際、これまで私たちが使ってきた家電やパソコンなどには、「取扱説明書」が付いていて、それを見ながら使い方を覚えるのが一般的でした。しかし生成AIの場合、実はそんな取扱説明書を読むよりもっと簡単で、分かりやすい方法があります。

その方法とは、生成AIに直接「どうやって使ったらいいの?」と聞くことです。つまり、AI自身が自分の使い方を教えてくれるというわけです。例えば、「生成AIの使い方が分からないのですが、どのようにすれば上手に使えますか?」とAIに質問を入力してみてください。すると、AIがわかりやすい答えを返してくれます。

代表的な生成AIにChatGPTというものがありますが、これは文字で入力した質問に対して、AIが文章で返答してくれる仕組みです。また、音声で直接質問したい場合には、最新の「GPT-4o」のような、音声入力に対応しているAIを使うと、もっと簡単で速く質問ができます。

このように、生成AIを使いこなすためには「AI自身に聞いてみる」のが一番手っ取り早く確実な方法です。使い方がわからなくても安心して、まずはAIに質問をするところから始めてみてください。

2.2.1 それでは実際にAIの使い方を質問してみましょう

prompt:

生成 AI の使い方がわからないのですがどうやって使ったらいいですか

生成AIの使い方がわからないのは自然なことです。むしろ、ちゃんと使いこなそうとしている証拠です。まずは以下の3ステップで始めてみましょう。

✅ ステップ1:何をしたいかをざっくり決める

生成AIは「目的」があると強いです。以下のように目的をはっきりさせましょう。

- ✅ 文章を書きたい(例:ブログ、メール、自己紹介文)

- ✅ 情報を調べたい(例:○○についてわかりやすく教えて)

- ✅ アイデアがほしい(例:商品名のアイデア、キャッチコピー)

- ✅ 画像を作りたい(例:子どもが描いた風のひらがなポスター)

🔍 まずは「○○したいんだけど、できる?」と聞くだけでOKです。

ひろ吉

✅ ステップ2:話しかけるように入力する

AIに話すときは、かしこまらず自然な言葉で大丈夫。

例:

- ❌ 悪い例:「創造的な文言のアイディエーションを希望」

- ✅ 良い例:「SNSに投稿する面白いフレーズを考えて」

✅ ステップ3:出てきた答えを一緒に育てる

最初の答えが完璧じゃなくても大丈夫!「もっと短く」「やわらかい表現にして」「小学生にもわかるように」とフィードバックを返すことで、どんどんあなたに合わせて進化します。

💡補足:何にでも使えるけど、何でもできるわけじゃない

AIはあなたの道具です。うまく使うには、**「目的」+「指示」**がセットであることが大切です。

必要なら「やりたいこと」を聞きながら一緒に整理してもOKですよ。

まず、何に使いたいと思っていますか?文章?画像?それとも仕事の効率化?

ChatGPT 4o

プロンプトの入力の仕方が分かりません自動でいい感じに整えてもらえますか

ひろ吉(音声入力)

❓「プロンプトの入力方法がわからない」という方へ

大丈夫です、それが普通です。

プロンプトとは“AIへの指示の書き方”のことですが、最初はどう書けばいいかわからないのが当たり前です。

ここでは、初心者の方向けに「プロンプトの意味と入力のコツ」を順番にやさしく解説します。

🧭 そもそも「プロンプト」とは?

プロンプト(prompt)とは、

AIにしてほしいことを伝える文章のことです。

ChatGPT 4o

たとえば人にお願いする時と同じで、「◯◯して」「こういうのが欲しい」と伝えないと、AIは何をすればいいかわかりません。

このお願い文=プロンプトです。

🖊️ プロンプトの入力方法(=書き方)

ポイントはこの3つだけ。

①「してほしいこと」をまず書く

- ✅ 例:「ブログのタイトル案を考えて」「子ども向けに説明して」

- ❌ 悪い例:「なんかいい感じにして」←あいまいすぎると伝わりません

②「どんな相手に向けてか」など条件を加える

- ✅ 例:「小学生にも分かるように」「100文字以内で」

- AIは万能ではないので、ゴールや制約を伝えると精度が上がります

③ 完璧な文章でなくてもOK

- ラフに書いても、こちらが「いい感じ」に整えるので大丈夫です!

📌 例で理解しよう

✅ メールが苦手…

(入力プロンプト例)仕事で使える丁寧なメール文を作ってください。内容は○○です

✅ noteで記事を書きたい

(入力プロンプト例)初心者向けにnoteの始め方を解説する記事を書いてください

✅ 子どもに説明したい

(入力プロンプト例)5歳児でもわかるように「お金の仕組み」を説明してください

✅ まとめ:プロンプト入力のポイント

- プロンプト=AIへのお願い文

- 「やりたいこと+条件」でシンプルに伝えよう

- 迷ったら、あなたの言葉のまま書いてもOK(整えるのはこっちでやるから!)

今、「AIで〇〇したいけど、どう書けばいいかわからない…」というのがあれば、それを教えてください。

それをプロンプトに整えるところから一緒にやりましょうか?

ChatGPT 4o

ありがとうとりあえず初心者向けにガッツリ説明してもらったけど、『中級者向けに説明し直してくれるかな』

2.2.2 生成AIの使い方について 中級者向け説明

1. プロンプトとは?(おさらい)

「プロンプト」とは、AIに「何をしてほしいのか」を明確に伝える指示文のことです。初心者向けには単純なお願い文でも十分でしたが、中級レベルでは、AIが正確に理解できるように一歩踏み込んだ工夫が必要になります。

このセクションでは、具体的にプロンプトを改善する方法を詳しく解説します。

2. 「PRSP」方式でプロンプトを整える(具体例付き)

「PRSP」とは、次の4つの要素を組み合わせてプロンプトを作る方法です。

- 目的(Purpose):AIに何をしてほしいかを明確に伝える

- 役割(Role):AIに特定の立場や視点を与えて、回答に一貫性を持たせる

- 手順(Steps):作業の順番を明確に示すことで、論理的な回答を得る

- 条件(Parameters):回答の形式、文字数、表現方法などを具体的に指定する

具体的な例で、それぞれの効果を説明しましょう。

(1)目的(Purpose)を明確に伝える

目的があいまいなプロンプト(悪い例)は、例えば「目的:アイデアを提案してください」のように書かれます。この場合、AIの回答は幅広く漠然とした内容になりがちです。

目的を具体化すると(良い例)、「目的:20~30代の男性向けに健康志向のドリンクを3つ提案してください」となります。このようにすると、AIは対象や条件がはっきりした回答を提示できるようになります。

(2)役割(Role)を明確にする

役割が指定されないプロンプトでは、「あなたは親切なAIです」とだけ伝えると、AIは一般論や表面的なアドバイスにとどまります。

一方、「あなたは10年のキャリアを持つ食品マーケティングの専門家です」と指定すると、AIは消費者のトレンドやマーケティングの観点から、より具体的で実践的な提案をしてくれます。

(3)手順(Steps)を示す

手順が明示されていないプロンプトでは、「商品の改善方法を教えてください」とだけ伝えると、AIの回答が整理されず、情報がバラバラに提示されることがあります。

具体的な手順を示す場合、「①現在のパッケージの問題点を挙げる → ②それぞれの改善案を2つずつ示す → ③改善案を評価して最良案をまとめる」と順番を明記します。こうすることでAIは回答を整理し、ユーザーが理解しやすい形で返答をしてくれます。

(4)条件(Parameters)を具体的に設定する

条件を明示しないと、AIは冗長な回答をしたり、目的から脱線した内容を出力する可能性があります。例えば「詳しく書いてください」だけでは、冗長な回答になりがちです。

具体的な条件として、「回答は箇条書きで80文字以内にまとめてください」などの指定をすると、AIは簡潔かつ分かりやすい形で回答を整理してくれます。

💡ヒント:

プロンプトを整理する際、区切り線や記号(例:###や""")を活用すると、AIがプロンプトを読み取りやすくなります。

3. プロンプト改善のための実践的テクニック

以下のテクニックを活用すると、AIの回答の精度をさらに高めることができます。

- 具体例を示す方法(Few-shot)

- 段階的に考えさせる方法(Chain-of-Thought)

- 自己点検を指示する方法(Self-Critique)

- 制約をはっきりさせる方法(Constraint)

- 繰り返し改善する方法(Iterative Prompting)

4. 具体例:商品改善案をAIに出してもらうプロンプト

具体的なプロンプト例を示します。

目的:

自社商品のパッケージを改善して、顧客により魅力的に見えるようにしたい

AIの役割:

あなたはマーケティング専門家としてアイデアを提案します。

手順:

①現状のパッケージの問題点を2つ挙げる

②それぞれの問題点に対して改善案を2つずつ出す

③改善案を「コスト面」「顧客満足度」それぞれの基準で★1~3で評価する

④最後に最もおすすめの改善案を理由付きでまとめる

回答の形式:

Markdown形式で記載。評価は表を使うこと。まとめは200文字以内で簡潔に。

こうすることで、AIが何を考えるべきかを順序立てて理解し、期待通りの回答を出しやすくなります。

5. よくある失敗とその対処法

以下はプロンプト作成でよく起きる失敗例とその対処法です。

- あいまいな回答が返ってくる

→ 目的・役割・手順・条件を具体的に明記する。 - 回答が長すぎる/脱線する

→ 文字数や形式などの条件を指定する。 - 途中でAIが指示を忘れる

→ 長い指示を短く分割するか、見出しをつけて整理する。

📌まとめ:

・プロンプトを中級者レベルに引き上げるために「目的・役割・手順・条件」をセットで整理する

・具体例や自己点検などの工夫で精度を高める

・AIが理解しやすい形式を常に意識する

ぜひ、今回学んだ方法でプロンプトを改善し、AIをより効果的に活用してください。

ChatGPT 4.5

え、むず 上記の文章の専門用語や高度な概念を平易な表現に置き換えつつ元の文脈や意図を損なわないよう注意しながら段階的に言い換えを行い、専門知識を持つ人だけでなくある程度の背景知識を備えた方でもスムーズに内容を理解できるようにすることを目的とした変換作業をお願いします。ついでに読みやすさも考慮して足りない言葉を文脈から補完調整したり、段落や構成の変更も検討してみてください。さらに、上記で出力する文章については、ユーザーによってはすでに何度も目にしている内容で、正直見飽きているというか、「またこの説明か」と感じてしまう場合も多いと思います。そこで、単純に言い回しを変えるだけではなく、一段階視座を上げて、「なぜうまくいかないのか」「本質的に何が問題なのか」といった、より深い視点を踏まえた説明に書き換えてください。特に、過去にこの手の説明を実際に受けたり、実践したりしたにもかかわらず、思うように結果が出なかったり、理解できなかったりした人たちが「なるほど、こうすればよかったのか」と実感できるような、具体的かつ効果的な表現に調整してください。文脈についても、読み手が納得しやすいように必要な情報を補い、余計な部分は取り除いて構いません。調整の範囲については適宜あなたの判断に任せますので、自由に進めてください。え、むず

上記の文章の専門用語や高度な概念を平易な表現に置き換えつつ元の文脈や意図を損なわないよう注意しながら段階的に言い換えを行い、専門知識を持つ人だけでなくある程度の背景知識を備えた方でもスムーズに内容を理解できるようにすることを目的とした変換作業をお願いします。ついでに読みやすさも考慮して足りない言葉を文脈から補完調整したり、段落や構成の変更も検討してみてください。

さらに、上記で出力する文章については、ユーザーによってはすでに何度も目にしている内容で、正直見飽きているというか、「またこの説明か」と感じてしまう場合も多いと思います。そこで、単純に言い回しを変えるだけではなく、一段階視座を上げて、「なぜうまくいかないのか」「本質的に何が問題なのか」といった、より深い視点を踏まえた説明に書き換えてください。特に、過去にこの手の説明を実際に受けたり、実践したりしたにもかかわらず、思うように結果が出なかったり、理解できなかったりした人たちが「なるほど、こうすればよかったのか」と実感できるような、具体的かつ効果的な表現に調整してください。文脈についても、読み手が納得しやすいように必要な情報を補い、余計な部分は取り除いて構いません。調整の範囲については適宜あなたの判断に任せますので、自由に進めてください。

ひろ吉

2.2.3 生成AIを「実際にうまく使える」プロンプトの作り方(中級者向け)※リライト版

①プロンプトってそもそも何だっけ?

プロンプトとは、AIに「やってほしいこと」をわかりやすく伝えるための文章です。

初心者向けには、「〇〇して」とシンプルに書くだけでもAIは反応しますが、ある程度使い慣れた人になると、「ちゃんと伝えてるのに、AIがイマイチ期待通りに動かない」と悩むケースが増えます。

中級者にとってのプロンプト改善とは、「AIの誤解や勘違い」を徹底的になくして、狙った通りの回答をAIから引き出すための細かな調整作業なのです。

②プロンプトの『伝え方』を整える:PREP方式(本質解説)

AIに誤解なく伝えるコツは、『何を』『誰の立場で』『どんな順序で』『どんな形で』答えるべきかをセットで伝えることです。これが「PREP方式」です。

- 何を伝えるか(目的)

→「女性向けに商品案を提案」だけだと、ぼんやりした答えが返ってきます。

「20〜30代女性向けに、リピート購入されやすい健康ドリンクのアイデアを3つ」など、目的をはっきりさせるほど、AIは考える方向を間違えにくくなります。 - 誰として考えるか(役割)

→ただ「あなたは親切なAIです」としても、AIは「良い人のふり」をするだけで深みがありません。

「あなたは10年以上、食品のヒット商品を生み出してきた専門家です」と、AIの立場を具体的に設定すると、実際に役立つ専門的なアイデアや、具体的な根拠を出してくれます。 - どう考えるか(手順)

→AIがよく混乱する原因は、「やることの順番」が曖昧だからです。

「商品の改善点を考えて」とだけ伝えても、改善案なのか、分析なのかが混ざります。

「①現状の課題→②解決案→③案の比較→④おすすめを決定」のように、やることを明確に番号付きで示すことで、AIは手順を追って、整理された回答を出します。 - どんな形で伝えるか(条件)

→「詳しく説明して」というだけだと、延々と長文が出てきたり、要点が見えなくなります。

「1項目につき100文字以内で箇条書き」のように制限を明確に伝えると、AIは必ず整理された形式で回答を返します。

💡でもやってみたけど、それでもズレる時は?

実際のところ、上記のPREPを知っていても「AIが期待通りに動かない」ことがあります。理由は単純で、多くの人が「それらしく書いただけで伝わったつもり」になっているからです。

AIは文脈を読むというより、単語や順番で理解を進めるので、「文章がそれっぽいだけ」では足りないのです。PREPを使ってうまくいかないときは、次の方法を試してください。

③本当にAIが理解できるプロンプトの実践テクニック(リアル改善編)

①『例を挙げる』を徹底する

「こんな感じで」と抽象的に伝えると、AIは一般論で返してしまいます。

「実際に使えるレベルの回答」が欲しいなら、「Aのような感じで、Bのように」と具体例を2〜3個並べて伝えることで、AIはその共通点から狙い通りの回答を作り出せます。

②「考え方の順序」をAIに明確に指示する

「複雑な問題」ほど、AIが考え込んで混乱します。「まず〜を考えて、次に〜」と具体的に指示を分割し、AIにひとつずつ丁寧に考えさせることで、回答の質が向上します。

③AIに自己チェックを指示する

「出した回答をもう一度自分で確認して」と指示を入れることで、AI自身が回答の矛盾や誤りを修正できます。AIは「書いたら終わり」になりがちなので、「再確認の指示」を明記することが大切です。

④形式を制限しすぎず『AIが理解しやすい』形で伝える

あまり複雑な形式指定はかえって混乱します。「箇条書き」「表」「見出し付きの短文」など、単純でAIが処理しやすい形式に絞り込むことが重要です。

④具体的なプロンプト例(フォーマット)

目的:

現在販売中のスナック菓子のパッケージを『思わず手に取る』ように改善したい。

AIの役割:

あなたは実績豊富なマーケティングコンサルタントです。実際に商品を手に取らせる視点で考えてください。

手順:

①現状のパッケージの問題点を具体的に2つ指摘する

②各問題に対する改善案をそれぞれ具体的に2つずつ提示

③各改善案を「費用対効果」「消費者へのインパクト」で★1~3で評価し、表でまとめる

④最後に1つだけベストな改善案を選び、必ず理由付きで150文字程度にまとめる

回答形式:

Markdownを使い、項目ごとに見出しをつけ、評価は見やすい表形式にする。

⑤よくある「うまくいかない事例」と改善法の再確認

- 「AIの回答がぼやける」→目的やAIの役割を具体的に指定する

- 「回答がまとまらない」→手順を細分化してAIが順番に考えられるよう指示する

- 「AIが途中でズレる」→プロンプトを複数回に分割し、逐次修正してもらう

📌まとめ:「AIが期待通りに動くプロンプト」の本質

- 単なる「形式」ではなく「具体性」と「明確さ」でAIが迷わないよう誘導する

- AIに「具体例」と「自己確認」の指示を出すことで精度を上げる

- 一度に完璧なプロンプトを目指さず、「AIとやりとりしながら」改善を繰り返す

この考え方で、あなたのAI活用を一段高いレベルへ引き上げることができます。

見覚えのあるプロンプト教科書の文言はもう見飽きた

皆さんもすでに感じているかもしれませんが、ここまでの内容(第一章・第二章)には、どこか既視感を覚えたり、「またこの話か」と思ってしまう部分があるかもしれません。どれほどプロンプトを詳細に設計しても、「一般論」や「よくある教科書的な解説」にとどまってしまうのは、実は根本的な「視座の深さ」や「体感レベルのリアリティ」が不足しているからです。そこで、ここからは私自身が実践を通じて得たリアルな知見や経験を、「生きたコンテキスト」としてAIに明確に与えることで、本当に役立つ内容に引き上げていきます。

ひろ吉

ブレイクポイント

ChatGPT 4o

ChatGPT 4o

ChatGPT 4o

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

私が書いている完全解説シリーズも、今回で4本目となりました。今回は、以前の完全解説シリーズとの内容の重複を避けるため、説明を簡潔にした部分が少しあります。そのため、もしかすると物足りなく感じたり、詳しく知りたいと思うところが出てきたかもしれません。

もし、「もっと詳しく知りたい」「さらに深めたい」と感じられた方には、前回の『完全解説3』もあわせて読むことを強くおすすめします。両方をセットで読むことで、よりしっかり理解できるはずです。

https://note.com/hiroyukimonchy/n/n02d6b92272b7

ここまで学んできた皆さんは、プロンプトの書き方についてかなり深く理解できていると思います。この知識を活かせば、AIを業務に取り入れる際によくある失敗を防いだり、より効果的なプロンプトの計画や作成ができるようになります。

ここまで理解を進められた皆さんは本当に素晴らしいです!

ぜひ引き続き、学んだ知識を活用しながら、AIをもっと便利に使いこなしてくださいね。

むずかしすぎてパニックなひろ吉

ここから先は、本当に変わりたい人だけが進む世界です。

ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。

無料公開はここで一区切り。なぜここからをあえて有料にするのか、その理由はただ一つです。

「『本気で変化したい』という意思を持った方だけに、この先を届けたいから」です。

ここまで読んだあなたは、すでに実感しているはずです。AIの急激な進化が、私たちの仕事や暮らしを、すでに根本から変えつつあることを。

忘れられないあの日の衝撃

2023年の春、落合陽一さんが紹介したGPT-4の映像を見た夜を、私は今でも鮮明に覚えています。

AIが、まるでこちらの心を読み取るかのように、瞬時に適切な言葉を紡ぎ出していました。

「ああ、このままだと自分の仕事はAIに奪われる。」

胸に走ったのは、そんな静かな恐怖でした。

そして2025年4月末、あれだけ世界を驚かせたGPT-4のサービス終了が告げられました。たった数年で、圧倒的だったAIさえも古くなり、時代に取り残されてしまったのです。

今、私たちが立っているのは、「次から次へと技術が入れ替わる時代」です。流れに置いていかれないためには、私たち自身が変化する必要があるのです。

不動産業界で見た、「誰も逃れられない未来」

私は現在、小さな不動産会社に勤めています。契約書や法律の解釈、業務マニュアル作成といった専門知識が求められる業務に日々取り組んでいます。

しかし気がつけば、それらの業務の多くがAIで置き換えられています。

お客様への電話対応もAIが担当し、営業マンが送るメールの下書きもAIが作っています。法律の細かな疑問を相談する相手すら、AIになっています。

そしてこれは、不動産業界だけの話ではありません。

あなたの業界も間違いなく、遅かれ早かれ同じ道を辿ります。

なぜ、あなたの努力は実を結ばなかったのか?

AIの進化を知り、すでに様々な知識を試した方も多いでしょう。しかし、思うように成果が出ず、困惑した経験がある方もいるはずです。

なぜ成果が出なかったのでしょうか?

それは、「AIを使うための細かなテクニックばかりを追いかけ、本質を見失っていたから」です。

「これを入力すればAIはこう返す」という表面的なテクニックだけを学ぶと、状況が少しでも変わった瞬間に、あなたはまた壁にぶつかります。

重要なのは、AIに「依存すること」ではなく、AIと「対話すること」です。

AIが苦手とすることを人間が補い、人間が苦手とすることをAIに任せる。この役割分担を見つけることこそが、あなたが行き詰まっていた理由を解消する最も確かな方法なのです。

AIと協力できる人のただ一つの共通点

では、AIに飲み込まれずに協力できる人とは、どんな人でしょうか?

それは、特別なスキルを持つ人ではありません。

必要なのは、シンプルですがとても大切な「言葉にする力」です。

- 自分の考えや悩みを具体的に言葉で説明できる力。

- 自分の仕事の中身を整理し、言葉でわかりやすく伝える力。

- これまで何となくやってきた業務を、一度言葉に書き出して整理できる力。

この力があれば、どんなにAIが進化しようと、あなたはAIと協力して新しい価値を作り出すことができるでしょう。

私が本当に伝えたいこと

私には二人の小さな娘がいます。夜、彼女たちの寝顔を見るたびに考えます。

10年後、20年後――娘たちが大人になったとき、世界はどのように変わっているのだろうか?

私は彼女たちの未来を「AIを恐れる世界」ではなく、「AIと手を取り合って生きる世界」にしたい。

だからこそ、私自身がまずその未来を歩いてみると決めました。

まず明日からできる、小さな一歩

ここまで読み進めてくださったあなたには、ぜひ明日から具体的な一歩を踏み出してほしいのです。

例えば、

- 今日学んだプロンプトの中から1つ選び、明日まず試してみる。

- 自分が日々行っている業務を、「もしこれをAIが代わりにやったら?」という視点で見直してみる。

これらの小さな一歩が、未来を切り開く第一歩になります。

もし迷ったら、この記事の無料部分をもう一度読み返してください。あるいは、コミュニティで質問をしてみてください。あなたが動き出すために必要なサポートは、常に用意しています。

有料エリアであなたを待っています

この先の有料エリアでは、さらに具体的に「言葉にする力」を鍛える方法や、「なぜ今までうまくいかなかったのか」「どうすればうまくいくのか」を具体的にお伝えします。

AIの操作テクニックではなく、あなた自身が「変化し続ける時代」に適応できる本質的な考え方を学べます。

もしそれでも迷うなら――安心してください。満足できなければ、理由を問わず全額返金します。

それほど、自信を持ってこの内容をお届けしています。

AIの波に飲まれるのではなく、その波に乗って、新しい時代を楽しむために。

有料エリアであなたをお待ちしています。

ぜひ購入者様のレビューを確認し、自分にとって最善の選択をしてください。👇👇

https://note.com/preview/n3c56dc814947?prev_access_key=a0e590f8ded82237359972ebe25b8df6

👆👆

canva